Режиссер: Константин Богомолов

Произведение: Теллурия,

Владимир Сорокин

БУТАН

БУТАН

БУТАН

Пржевальский

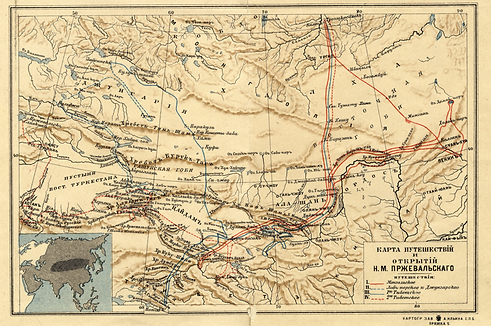

Считанные дни назад мы с вами на каноэ прошли к водопаду Сальто-Анхель в Венесуэле; потом - на каяке проследовали по изгибам Москвы-реки... ну а сегодня приглашу вас пересесть на верблюда. Потому что мы отправимся в долгое путешествие от Кяхты, сквозь Монголию, к северной окраине Тибета и к истокам Желтой реки, прокладывая путь через Лоб-Нор. Причем сделаем это вместе с человеком, книги которого, возможно, и не читали, зато фамилию распознаем легко: Пржевальский. Николай Михайлович. Это его 4-е путешествие по Центральной Азии. И последнее. Ну а для многих из нас - первое. Что ж, седлайте ваших верблюдов, - и вперед!

Познакомимся с автором; а то всё лошадь-лошадь, а он же - не лошадь, а человек. Русский офицер, что неизменно подчеркивал. "Успех трех предшествовавших моих путешествий по Центральной Азии, обширные, оставшиеся там еще неведомыми, площади, стремление продолжать, насколько хватит сил, свою заветную задачу, наконец, заманчивость вольной страннической жизни – все это толкало меня, окончив отчет своей третьей экспедиции, пуститься в новое путешествие", - так начинает Пржевальский свою последнюю книгу, находясь еще в российских пределах - в приграничной баснословно богатой Кяхте.

«Откровенно говоря, путешественником нужно родиться, да и пускаться вдаль следует лишь в годы полной силы», - пишет Пржевальский, чувствуя, что силы у него уже не те, что прежде. "Но мила и сердцу дорога свободная странническая жизнь. - признается он дальше. - Как в прежние годы, так и теперь жалко, больно с нею расставаться, - быть может надолго, если только не навсегда.

Тяжело подумать о последнем, но годы налегают один за другим и, конечно, наступит время, когда уже невозможно будет выносить всех трудов и лишений подобных путешествий". Сколь же было ему, когда он писал эти строки? 46 лет. Друзья советовали ему жениться и окончить свои скитания.

«… Речь о генеральше вероятно останется без внимания, - отвечал Пржевальский, - не те уже мои года, да и не такая моя профессия, чтобы жениться. В Центральной же Азии у меня много оставлено потомства – не в прямом, конечно, смысле, а в переносном: Лоб-нор, Куку-нор, Тибет и пр. – вот мои детища.». Ну что ж, а теперь, вслед за автором - поперек великой Гоби, - в Монголию, в Монголию!

У Высоцкого есть такая лирическая песня про двух зеков, Петрова и Васильева, которые бегут, но как-то неудачно: "Куда мы шли - в Москву или в Монголию, - он знать не знал, паскуда. Я - тем более". В отличие от Петрова и Васильева, наш герой – Николай Михайлович Пржевальский знает, куда идёт. И где Монголия. И вот, он уже в Монголии. Что же он там видит? Именно: монголов. И даёт им вот какую развернутую характеристику:

"Обитая в стране, имеющей хотя и незавидный, по тем не менее здоровый климат, не зная извращенного склада и треволнений нашей жизни, сызмальства приуроченный ко всем трудностям родной пустыни, полной грудью вдыхающий ее чистый воздух, монгол пользуется довольно крепким физическим складом, хорошим здоровьем и нередко достигает глубокой старости. Правда приращение населения в Монголии идет туго вследствие стесненных экономических условий, безбрачия лам, иногда эпидемических болезней (оспа, тиф) и т.п., но зато среди нарождающихся младенцев, при суровых условиях быта и остановки, несомненно происходит строгий естественный подбор сильнейших, и не выживает, как в наших городах, всякая калечь на горе себе и другим. Только ламы при кумирнях, в особенности те, которые более строгого посвящения, выглядит, как и наши кабинетные сидни, безболезненными и тщедушными. Истый же сын пустыни, коренной монгол, всегда здоров, беспечен и счастлив. (...)

В глубине своей родной пустыни, вдали от развращающего влияния нашей или китайской жизни, монгол обладает довольно многими похвальными качествами: он добродушен, гостеприимен, достаточно честен, хороший семьянин, ведет жизнь почти патриархальную, доволен и счастлив по-своему. В общем и все монголы, противоположно другим кочевникам, нрава весьма мирного: крупные преступления, в особенности убийства, здесь очень редки; нет даже специального организованного, как, например, у киргизов, воровства скота, так называемой баранты. Однако удаль мужчины и здесь много ценится прекрасным полом. Этот последний, по нашим понятиям, далеко не может похвастаться своей нежностью и красотой. У монголов, подобно тому, как и у других народов, понятие о красоте сообразуется с преобладающим типом своей расы: поэтому плосколицая и скуластая женщина здесь всего привлекательнее.

Нравственная распущенность монгольских девушек весьма большая, но специальной проституции нет, исключая разве городов. На женщинах лежат все домашние заботы и уход за детьми; в другие дела они не вмешиваются. Вообще женщины в Монголии гораздо деятельнее мужчин. Последние ленивы до крайности".

Прямо как при вступлении в партию: "с одной стороны...", "с другой стороны...".

Напомню только, что эта характеристика была дана в позапрошлом веке - в 19-м. Но есть одна черта монгола, которую русский путешественник ставит превыше всего: "Монгол не только знает «в лицо» всех своих лошадей, но легко отыщет своего заблудившегося барана в тысячном стаде другого владельца"

Пока мы тут с вами на каяках да на велосипедах, наш Николай Михайлович Пржевальский идёт себе к истокам Желтой реки, на лошадях да на верблюдах. Идет он по пустыне Гоби. И вот что записывает он, проходя пустыню: «Дикая природа пустыни, нигде не дающая простора деятельности человека, наоборот, всюду приводящая его лишь к пассивной выносливости, выработала и закрепила вполне пассивный характер своего обитателя.

Никогда и нигде от него не требуется здесь активной энергии: выносить постоянно холода, жары, бури и другие климатические невзгоды можно лишь пассивно; ездить по целым месяцам шагом на верблюде, терпеть при этом голод и жажду, можно также лишь пассивно; созерцать всю жизнь одну и ту же бесплодную пустыню нужно пассивно и т.д.

При таких условиях жизни энергичный характер не только не пригоден, но послужит даже во вред индивидууму, - он скоро сломится, скоро погибнет в неподходящей для него борьбе. Как для всякой грубой работы, здесь нужен не острый резец, а тупое, прочное долбило». Завтра мы пройдем с ним и с его отрядом к южному и западному Цайдаму; что он там скажет?

Нет ничего нового под солнцем

А между тем Николай Михайлович Пржевальский на своей лошади ведет исследования истоков Желтой реки. Вот он записывает, поев местной рыбы: "Замечено нами, что после еды здешней, как и другой рыбы высоких водоемов Центральной Азии, всегда сильно клонит ко сну".

А вот он и его исследовательский отряд на привале: "Свободное от экскурсии, охоты и других занятий время посвящалось чтению, которое, как я уже говорил, доставляет здесь большое наслаждение; да притом мы заметили, что память, напряженно не работающая в пустынях, отличается особенной впечатлительностью.

Среди однообразно протекавших дней, большим праздником для нас был приезд посланца сининского амбаня с письмами, высланными из Пекина еще 19 мая; из России же эти письма были отправлены семь-восемь месяцев тому назад. Вместе с тем мы получили от пекинского посольства немного газет. К сожалению, из них мы узнали, что мало доброго творится на белом свете"

Китайский «Кремль»

Кто-то открывает сам себя, а кто-то - новые земли. Николай Михайлович Пржевальский, который в нашем сериале идет по плато Тибета, в своем последнем путешествии, неустанно открывал новое. А, открывая, называл. А, называя, демонстрировал, что он - прежде всего русский офицер и российский подданный. Вот от осуществляет зимнюю "экскурсию" (это он сам так говорит) из урочища Гас.

И всё, что видит кругом, - оно еще не нанесено на карты. Вот он и наносит, на правах первооткрывателя: "Хребет, ограждающий с юга Долину ветров, получил название Московского. Он тянется в восточно-западном направлении верст а 100, или немного далее, до соединения с Токуз-дабаном. За исключением небольшой восточной части, новый хребет сплошь покрыт ледниками, еще более обширными в его средине, где поднимается и высший здесь пик – гора Кремль. Она имеет, если смотреть с востока, со стороны высокого плато, правильную форму тупого конуса и по своей высоте, пожалуй, не ниже Джин-ри.

Громадные ледники покрывают как северный, так и южный скаты этой горы, а на восточной ее стороне лежит обширное ледяное поле". И это правильно. Я давно подозревал, что один из пиков Тибета и одна из вершин Китая должны носить название Кремль. Теперь убедился, прочитав в записях нашего великого путешественника

Все невзгоды стушевались

А вот Пржевальский и Ко. возвращается из дальней, трудной тибетской вылазки - назад, в свой лагерь. И дальше следует та простая запись, которая знакома каждому путешественнику: вернулся - помыться - снова ощутить пристанище: "По приходе на склад [в лагерь], где и погода сделалась теплее, тотчас же началась стрижка, умывание и пр., словом – приведение себя в образ человеческий; после этого мы воспользовались лучшими продуктами из своих запасов. Все минувшие невзгоды теперь стушевались, и лишь в отрадном образе являлся в воспоминании успех совершённого путешествия"

Покажи язык

Пржевальский в Тибете. Вот как его приветствуют местные жители, с его же слов: "Странное приветствие и выражение почтения со стороны тибетца состоит в том, что он, насколько возможно дальше, высовывает язык и при этом чешет у себя за ухом или прогибает последнее вперед… Жестикуляция вообще играет большую роль у тибетцев: те же большие пальцы означают хорошее качество вещи, мизинцы – худшее, средние пальцы – посредственное, держание за щеку – высший признак удивления"

Обо. Просто Обо

Вот что сообщает об обо Николай Михайлович Пржевальский, из Тибета с приветом: Обо» - священный знак, сооружаемый верующими в честь духа, хозяина гор, перевала, реки, дороги. «Обо» обычно представляет кучу камней, до 46 м высотой, укладываемую на видном месте. Иногда «обо» сооружается из ветвей, стволов деревьев, жерди втыкают также в камни, привязывают к жердям лоскутки материи и бумаги; в расщелинах между камнями прячут масло, сыр, деньги – как жертву духам. У особо почитаемых «обо», на священных горах, закалывают животных

Я сошью себе рубаху из утиных шкур

Итак, Пржевальский пришел на Лоб-нор. В ту местность, где блуждающее озеро: то оно есть, а то - исчезает. (Посмотрите на современную карту Китая: озера - нет; ядерный полигон - есть). "При этом озере, - записывает Пржевальский, - лежат только два селения, каждое в 500 дворов. Жители не занимаются ни земледелием, ни скотоводством, а лишь одним рыболовством; кроме того, они делают шубы из лебяжьего пуха, ткут холсты из дикой конопли и привозят пойманную ими рыбу на продажу. Они не могут есть ни хлеба, ни мяса, подобно другим людям, потому что желудок их извергает эту пищу".

"Для теплоты кондыревый холст подбивается лишь утиными шкурками. Не многие же старухи каракурчинки, придерживаясь старины и по крайней бедности, всю свою одежду, не исключая рубашек и панталон, шьют из утиных шкур, предварительно выделывая их рыбьим жиром или солью".

"Женщины повязывают головы платками на манер наших деревенских баб. Даже платки теперь здесь обыкновенно московских фабрик, полученные от китайцев в обмен на баранов. (За каждый ситцевый платок, ценою в Москве 10-15 коп., китайцы берут с лобнорцев по барану, который здесь теперь стоят от 4 до 5 руб.)" "Вместо полок на внутренних стенах сатма (местной хижины) подвешиваются обломки старых лодок.

В Кара-курчине иногда сатма стоят даже на болоте за неимением сухого места; в таком случае в жилом помещении тростник настилается толстым слоем на сырую почву. Сами жилища защищают своих обитателей лишь от летнего зноя, но не спасают от холода и бурь. При небольшом ремонте служат 3-4 года.

"Лучшие свои вещи лобнорцы не держат дома, во избежание случайности от пожара или грабежа от китайцев, но зарывают эти вещи в песок в местах, известных лишь самим хозяевам".

"Каракурчинцы грязны и оборваны, притом сильно пахнут рыбой, как и все вообще обитатели Лоб-нора и Тарима. От их деревень рыбный запах слышен по ветру довольно далеко". "Чая у лобнорцев нет, Вместо чая пьют рыбий отвар"

"Согласно магометанскому закону, многоженство (...здесь) допускается, но им пользуются только люди богатые. Обыкновенно держат одну жену, реже две-три; зато их часто меняют, ибо развод весьма свободен. Нередко можно здесь встретить женщин за шестым или седьмым мужем; за двумя же или тремя мужьями перебывала почти каждая... Замуж девушки выходят между 12-15-летним возрастом; мужчины также женятся, начиная лет от пятнадцати. Разведенные супруги могут завтра же вступать в новые браки. Родство, даже двоюродное, не считается препятствием, так что дядя может жениться на племяннице, или племянник на тетке, не говоря уже о двоюродных сестрах и братьях"

Китайцы относятся к Пржевальскому и его отряду, вообще к русским подозрительно. Пржевальский отвечает "взаимностью". В одном из городов Синцзяна он поручает своему ближайшему сподвижнику Роборовскому: пройти через весь мусульманский город в китайский, отдохнуть немного там и вернуться обратно; в случае же нападения со стороны китайских солдат – стрелять в них. "Странным, невероятным может казаться издали, в особенности по европейским понятиям, подобный поступок, - объясняет Пржевальский.

Но в Азии, тем более имея дело с китайцами, малейшая уступчивость несомненно приведет к печальным результатам, тогда как смелость, настойчивость и дерзость из десяти раз на девять выручат в самых критических обстоятельствах". Китайцев местное население воспринимает как колонизаторов. Многие надеются на то, что Пржевальский со своим отрядом пришел сюда, чтобы освободить их от китайского ига.

"Происходили даже комические сцены, пишет Пржевальский. - Например, одна старуха, увидя наш отряд, обратилась к нему с такой речью: "Русские молодцы, побейте поганых китайцев, я вам за это всех своих кур подарю").

Возвращаясь домой, Пржевальский резюмирует достаточно горько: "Мы пускались в глубь азиатских пустынь, имея с собой лишь одного союзника – отвагу; все остальное стояло против нас: и природа и люди"